Aufbruch nach Utopia

In der Halle, im Cluster oder gar im Haus aus dem Drucker – das sind nur drei von vielen Antworten auf die brandaktuelle Frage, wie das Wohnen der Zukunft aussehen könnte. Denn eines ist klar: Statt Standardgrundrissen und Betonburgen brauchen wir mehr variablen, vielfältigen und umweltverträglichen Wohnraum.

Text: Katharina Rudolph

„Die brennendste Frage des Tages“ sei, so sagte 1924 Walter Gropius, Direktor des Bauhauses in Weimar: „Wie werden wir wohnen, wie werden wir siedeln, welche Formen des Gemeinwesens wollen wir erstreben?“ Heute, hundert Jahre später, sind diese Themen, wenn auch unter veränderten Vorzeichen, wieder brandaktuell. Denn wir können nicht weiterbauen und leben wie bisher, wenn sich selbst Gutverdienende die Mieten in Großstädten kaum noch leisten können und der Bevölkerungsdruck auf die Ballungszentren zugleich stetig wächst; wenn es vielfältige Formen des Zusammenlebens gibt –Mehrgenerationenhaushalte oder Alleinerziehenden-WGs –, unsere immer gleichen Grundrisse diese aber überhaupt nicht fördern; wenn Privatleben und Arbeit räumlich zusammenrücken, die meisten Häuser dafür aber gar nicht geplant sind; wenn knapp 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf das Errichten, Betreiben und Abreißen von Gebäuden wie Infrastrukturen entfallen, der Bausektor also der „Elefant im Klimaraum“ ist, so Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber; kurzum, wenn unsere Wohnarchitektur der gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklung mächtig hinterherhinkt. Überzeugende Antworten allerdings, wie Wege in Richtung einer besseren Zukunft aussehen können, fehlen bislang weitgehend.

Um die Schieflage etwas mehr ins Lot zu bringen, um klimafeindlichen Beton-Wohnburgen und öden Einheitsriegeln etwas entgegenzusetzen, wagen einige Architekt*innen, Bürger*innen und Forschende mutige Experimente. Sie engagieren sich für ökologisches Bauen, ertüfteln gemeinschaftsfördernde Konzepte, bunte Quartiere, minimieren Kosten und entwickeln innovative Grundrisse. Wie also könnte es aussehen, das Wohnen der Zukunft? Vielleicht ja so wie das, was eine Genossenschaft in Hamburg gerade erträumt. Dort nämlich soll auf den Fundamenten eines alten Parkhauses mitten in der Altstadt ein gemeinwohlorientiertes, innovatives Wohn- und Arbeitshaus samt kultureller und gastronomischer Nutzung entstehen, eine Art vertikale Stadt im Kleinen. Dabei schlägt die Genossenschaft Gröninger Hof in puncto Nachhaltigkeit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil sie zum einen bereits bestehende Architektur nutzt und zum anderen mit dem klimafreundlichen Rohstoff Holz baut.

Ursprünglich sollte das Gebäude, dessen Entwurf vom Schweizer Büro Duplex Architekten stammt, auf dem ehemaligen Parkhaus aufsetzen. Chemische Untersuchungen aber ergaben, dass alle oberirdischen Bauteile abgerissen werden müssen.

Der Erhalt von Bodenplatte, Fundamenten und Kellerwänden jedoch spart immerhin 42 Prozent der CO2-Emissionen ein, die ein herkömmlicher Neubau verursacht hätte – eine wichtige Erkenntnis auch für ähnlich gelagerte Projekte, denn viel zu schnell rollt gegenwärtig meist die Abrissbirne an. Ein Paradebeispiel für neues Wohnen ist das Hamburger Projekt auch deshalb, weil dort verschiedene Wohntypologien von Ein- bis Sechspersonenhaushalten entstehen, es also gut durchdachten, leistbaren Raum für viele anstatt überteuertes Einerlei für wenige geben wird.

Der Entwurf von Duplex Architekten folgt der zukunftsweisenden Strategie, private Flächen zu minimieren und alles, was nicht ständig gebraucht wird, Gäste-, Spiel-, Sport- oder Arbeitszimmer, mit der Hausgemeinschaft zu teilen; des Klimas, des Geldbeutels und des sozialen Austauschs wegen. Insbesondere junge Genossenschaften leisten in dieser Hinsicht vielerorts Pionierarbeit, weil sie das Wohnen von morgen jenseits einer gewinnorientierten Bauwirtschaft in den Blick nehmen und mit moderaten Mieten trotz steigender Bau- und Bodenpreise das Recht auf Teilhabe jedes Einzelnen am städtischen Leben verteidigen.

Visionäre Projekte der Gegenwart

Modern sind im Gröninger Hof auch die sogenannten Clusterwohnungen, eine Form von Co-Living, die in den letzten Jahren vermehrt entsteht, weil sie den vielfältigen Lebenswelten einer pluralistischen Gesellschaft gerecht wird. Dabei besteht eine Wohnung aus einem Bündel (englisch: cluster) kleiner privater Zimmer samt Bädern und manchmal Kochnischen sowie großen Gemeinschaftsflächen. Anders als bei herkömmlichen WGs, bei denen sich Kollektive aus Mangel an Alternativen in Wohnungen arrangieren, die dafür gar nicht ausgelegt sind (weil sie zum Beispiel nur ein Bad haben), gibt es hier ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Im Gröninger Hof werden in die Clusterwohnungen nicht nur Studierende, sondern auch Paare, Kleinfamilien, ältere Menschen oder Alleinerziehende ziehen, weil die Gemeinschaft im Alltag Unterstützung verspricht. Vielleicht sei das Leben in Clustern herausfordernd, sagt Tina Unruh, stellvertretende Geschäftsführerin der Hamburgischen Architektenkammer und Mitglied im Aufsichtsrat der Genossenschaft, aber es freue sie, auf wie viel Interesse es stoße und wie viel Wagemut gerade ältere Menschen aufbrächten, eine größere Wohnung aufzugeben, „um zukünftig auf deutlich weniger privatem Raum zu wohnen – aber mit dem Wissen, dass sie nicht allein leben werden“. Deutschlandweit liegt die pro Person beanspruchte Wohnfläche bei über 47 Quadratmetern, der Gröninger Hof wird, alle Wohneinheiten zusammengenommen, bei circa 30 Quadratmetern landen.

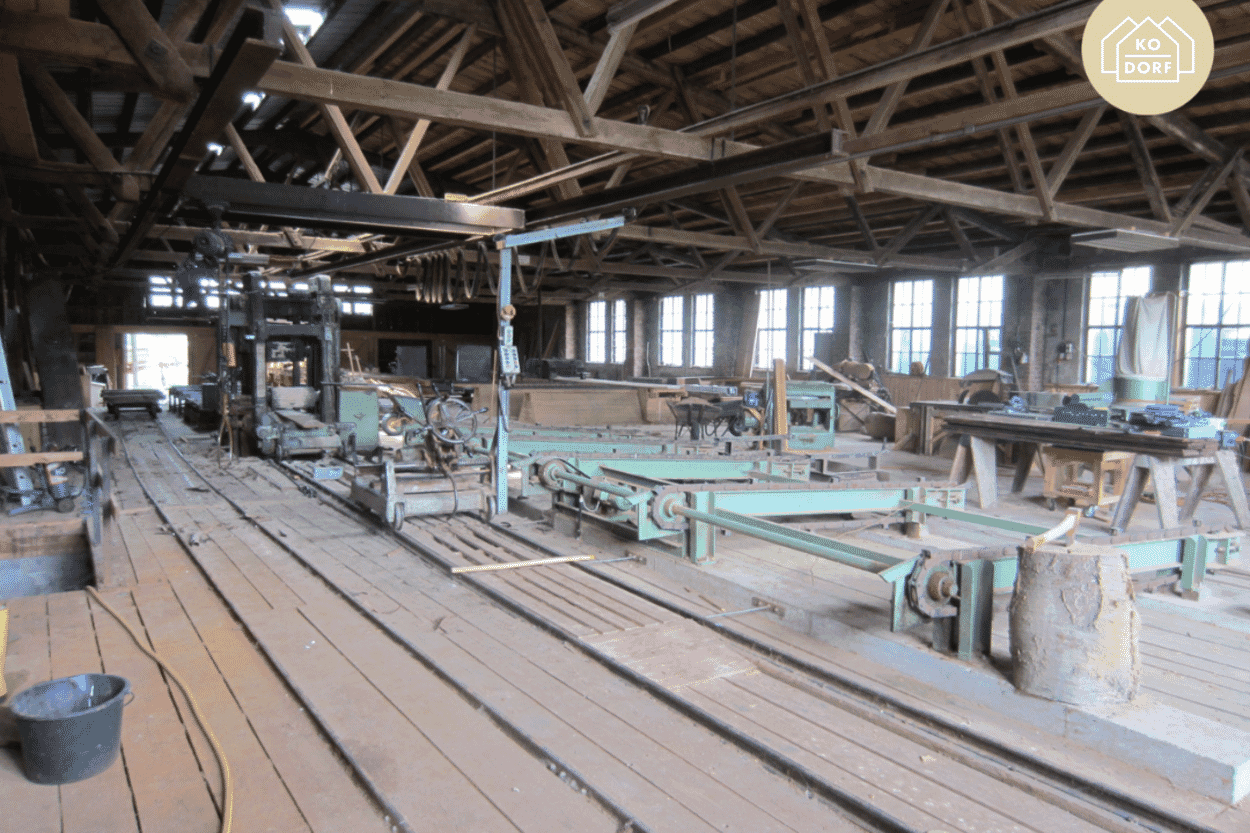

Eine besonders kühne Form des verdichteten Lebens in der Gemeinschaft ist das sogenannte Hallenwohnen, wie man es zwar nicht in Hamburg, aber in einigen Schweizer Projekten erprobt. Dabei tut sich – früher halblegal in leer stehende Gewerbehallen, heute im Rahmen genossenschaftlicher Projekte – eine größere Gruppe von Leuten zusammen, um in eine XL-Wohnung ohne vorgegebene Zimmereinteilungen zu ziehen. Sie übernehmen die Einheit, die nur mit Küchenanschluss und Sanitärzellen ausgestattet ist, im Rohbau und erledigen den Rest in Eigenregie. Die Bewohner*innen eignen sich den Raum, in dem gewohnt und teils gearbeitet wird, entsprechend ihren Bedürfnissen kreativ an. An die Stelle traditioneller Zimmer treten offene, fluide Räume. Im 2021 bezogenen Zollhaus der Genossenschaft Kalkbreite in Zürich haben findige Mieter*innen für eine vier Meter hohe, 260 Quadratmeter große Halle ein modulares Möbel erdacht, das einem Tiny House gleichkommt. Die zweigeschossigen, im Raum beweglichen und aneinander andockbaren Wohntürme haben anstelle von Wänden meist Schiebefenster und dienen als private Rückzugsorte.

Ein anderer Trend, der sich in vielen progressiven Projekten zeigt, sind Wohnungen, die flexibel vergrößert oder verkleinert werden können. Im Zollhaus, das neben den Hallen-WGs auch eher konventionelle Wohntypologien bietet, gibt es Joker-Zimmer, die zeitweise zu einer Einheit hinzugemietet werden können; in einer experimentellen Siedlung der französischen Architektin Sophie Delhay, die 2008 in Nantes entstand, aber noch immer radikal modern ist, wurden „Plus-Zimmer“ so geschickt positioniert und konstruiert, dass sie ohne großen Aufwand verschiedenen Einheiten zugeschlagen werden können. Zieht aus Wohnung X ein erwachsenes Kind aus, kann das Plus-Zimmer an Wohnung Y andocken, in der ein Baby auf die Welt gekommen ist. Und in einem Projekt des Wiener Büros AllesWirdGut, bei dem Mehrfamilien-Holzhybridhäuser für hunderte Menschen entstehen, sind die Wohnungen mit einem zusätzlichen Fenster geplant, das es nicht braucht, um sie ausreichend zu belichten. So kann mit einfachen Mitteln innerhalb der eigenen vier Wände ein Bonuszimmer abgetrennt werden; als Homeoffice oder Rückzugsraum für eine Pflegekraft. Die Zukunft des Wohnens heißt also auch: Architektur ist offen und flexibel, sie passt sich dem Fluss des Lebens an, nicht umgekehrt.

Dass selbst im sozialen Wohnungsbau, bei dem der finanzielle Rahmen eng gesteckt ist, kluge Konzepte für künftiges Bauen entstehen,

beweist eindrucksvoll das Büro Peris+Toral aus Barcelona. Sie errichteten nicht nur den ersten Holz-Sozialwohnungsbau Spaniens – und landeten damit 2022 unter den Finalisten des Mies van der Rohe Award, des wichtigsten europäischen Architekturpreises –, sondern realisierten auf Ibiza auch einen sozialen Wohnungsbau, der zu großen Teilen aus Lehm besteht. Lehm hat eine ausgezeichnete CO2-Bilanz, ist komplett recycelbar, fast überall auf unserem Planeten in Hülle und Fülle vorhanden und taugt, im Fall des Ibiza-Baus zu kompakten Ziegeln gepresst, hervorragend als Baustoff. Dass die Verwendung eines jahrhundertealten, hierzulande noch immer unterschätzten Materials sogar mit hochmoderner Technik zusammengeht, zeigt die Arbeit des italienischen Architekten Mario Cucinella, der gemeinsam mit der Firma WASP, die 3-D-Drucker produziert, den Prototypen einer gemütlichen Zweiraum-Urhütte aus Lehm hat drucken lassen; ein ganzes Öko-Dorf könnte aus mehreren dieser archaisch-futuristischen Behausungen entstehen.

Ob nun im Haus aus dem Drucker, im Cluster oder gar in einer Halle – das Wohnen von morgen wird vor allem eins sein: bunt. Denn soziale Vielfalt braucht dringend auch bauliche Vielfalt. Wie vor hundert Jahren, zu Zeiten des Bauhauses, muss sich die Baukultur neu erfinden. Der Druck ist dabei hoch, denn die Häuser, in denen wir heute wohnen, können wir uns angesichts der Klimakrise längst nicht mehr leisten. Die visionären Projekte der Gegenwart weisen den richtigen Weg; hin zu einer besseren, zu einer sozial und ökologisch nachhaltigen Zukunft – weil ein gutes Leben auch gute Architektur braucht.

Bilder: Unsplash @theforestbirds; ICD/ITKE, Universität Stuttgart; Voll Arkitekter AS; Kai Nakamura; Peris+Toral

Mehr über die Zukunft des Wohnens

Wenn der Architekt und Designer Michael von Matuschka entwirft, geht es ihm nicht um ästhetische Selbstverwirklichung, sondern um die Frage, wie wir eigentlich leben wollen. Das Ergebnis sind Räume und Möbel, die dem komplexen Alltag in Gemeinschaft gerecht werden.

Balkon wäre toll! So steht es in jeder zweiten Wohnungsannonce als hoffnungsvoller Schlussakkord. Alle wollen einen. Aber anders als beim Thema Badewanne ist der beste Balkon eigentlich immer der, den man noch nicht hat.

Frederik Fischer ist überzeugt: Die Zukunft liegt auf dem Land. Er ist Initiator des „Summer of Pioneers“, einem Netzwerk, das Probewohnen im ländlichen Raum ermöglicht, berät Kommunen dabei, wie sie gestressten Städtern das Leben im Grünen attraktiv machen können, und plant sogenannte KoDörfer.

.png?profile=kuratorteaser_32)

.png?profile=kuratorteaser_1250)